越走越長的電影路

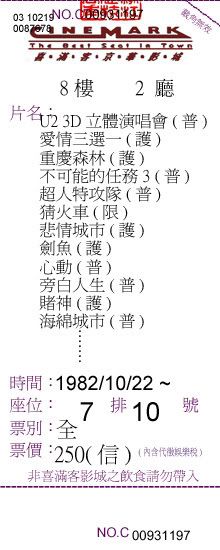

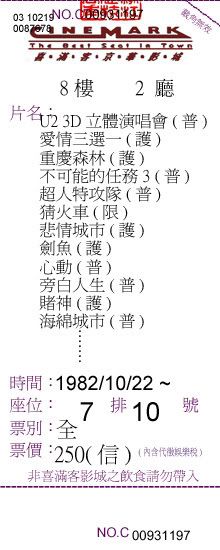

看電影是一個娛樂。看電影已經是我很長久以來的習慣,我相信很多人也跟我一樣,在關燈的電影院裡,短暫地兩個小時內,完全忘記外面世界發生的牽掛、煩惱、思考的所有事,所有都交給導演跟演員,在錯綜複雜、簡單、浪漫、刺激的劇情下,自由自在的注視,就像把方向盤交給了別人,自己則什麼也不必管地搭車,前往不知道在哪裡的目的地。電影的影格,就像坐在車裡看窗外發生的所有事,一格一格的過去。 我記憶裡第一個電影的印象,是電影【福星闖江湖】裡,犀牛皮、羅漢果、大山地、花塔餅在房間裡講鬼故事,為的就是入夜之後,可以吃女主角的豆腐。這部電影真的是很久以前了,不知道有沒有人對這部電影有印象,我小時候非常喜歡這部電影,因為它實在是有夠搞笑。 而帶我進入電影的人,則是我那愛看戰爭片的老爸。我老爸非常喜歡所謂的”男人片”,可以說是非常老派的男人。所以國小的星期五晚上,我有些時候是在午夜場度過的,黑道火拼、戰爭電影、拯救地球、賭桌上的牌局……,大概都是這些類型。不過隨著年紀越來越大,我老爸好像也覺得帶我出去看電影是一件很麻煩的事,所以後來漸漸就少了,我還記得他帶我去看的最後一部電影是阿湯哥演的【不可能的任務II】,電影裡的帥氣,至今我依然是印象深刻,不過我老爸倒是一直說太誇張,怎麼可能,不斷碎碎唸著。 後來看電影的習慣並沒有因為我老爸不帶我去而停掉,反倒是愈看越多,而且類型也是越看越不一樣。不只是到電影院看,深夜的第四台、租VCD、抓網路上的電影,只要有看電影的機會我幾乎都看,看電影的頻率在大學的時候達到巔峰,看的類型也是五花八門,看到自己都有點怪怪的,後來還妄想要當電影導演,現在說起來雖然是一件很難以想像的事,但是那的確是我當時的夢想。而在看電影的這條路上,到底帶給了我什麼影響。 在大學的時候,我非常勤於留下文字,每天幾乎都會花一點時間在寫東西上,而電影影評是我蠻常寫的東西。曾經在蔡明亮導演的演講上聽他說過:『看完這部電影之後,它到底帶給你什麼?這是一個觀影人需要去思考的事。而不是看完了,很刺激、很好看、很無聊……,就這樣而已。』於是當時我只要看完一部電影,我就會寫點東西,有時候只是很短的幾百字,有的時候則是會長篇大論一番,現在回頭看那些東西,覺得自己的文字雖然有些蠻牽強的,不過倒是可以感受到過去的自己,的確是很有誠意。不過有時候會發生的,則是看完一部電影之後,感受到的震撼完全沒有辦法以書寫來表達,像【Fight Club】、【American Beauty】、【Truman Show】、【齊天大聖東、西遊記】……,非常多,族繁不及備載。這時候我就會向發現太陽很溫暖的野人,到處跟朋友說這些電影有多好看,你們一定要看之類的話。 年紀再往上年長一點,漸漸不寫影評了,不是因為自己懶惰(好啦!有點是因為這個原因) ,而是我發現了所謂的觀影,絕對是非常主觀的一件事,跟以前的我所想像的完全不一樣。當時的自己,寫影評往往是要幫這些電影打分數,我覺得是爛片的電影,我會花時間在影評裡修理它,而我覺得好看的電影,當然就是大捧特捧。為什麼這樣做?當時的我認為,電影就是電影,非常獨立於電影之外的事,就跟考國文默寫一樣,對幾個字就是幾分,沒有什麼模糊地帶。 不過我開始發現,有人跟我的觀點不一樣,我討厭的電影別人覺得好看,我覺得好看的電影,別人覺得無病呻吟,這時候打鍵盤筆戰的時候就到了,看誰比較會說,看誰支持的人比較多,然後分出一個勝負。而漸漸的敲鍵盤敲累了,我不筆戰了,漸漸的我連寫影評也停了,因為我感到疑惑,不過當時的自己並不知道自己發生什麼事,只是隱隱覺得自己身體裡的某種東西消失了,有些失落。但是我選擇停止之後,隨著時間不斷的過,我所疑惑的事,在這幾年有了答案。 所謂的答案,其實我想很多人也知道,電影是一個主觀的事物,我決定先把結論點破。所謂的主觀,我認為是電影跟觀影人之間的一個互動,看電影是一件事,我跟誰看、在哪裡看、看電影那段日子的心境、什麼時候看、自己的人生體驗有多少……,這些跟電影看似無關的事,卻在電影播放的每一秒,與觀影人產生了微妙的互動。我最喜歡的一部愛情片【電子情書】,我覺得它是我最喜歡的,但是別人卻不這麼覺得,為什麼?其實很簡單,因為那是我高中的時候,跟一個女生還在曖昧的時候去看的電影,後來我們就在一起,所以對我來說,其實【電子情書】不只是【電子情書】,而是把我當時的感情、回憶一起包在一起的一個媒介,就像時光機一樣,一看到電影,很多感觸就會不斷的出現,包含當時所發生的事。這是一個例子,其他我最喜歡的電影,也都對我有著不同的意義在裡面。 現在回想起來,剛開始寫影評的自己,因為年紀還小,所以對很多所謂的人生感觸不多,所以電影就是電影,我所參雜進去的角色其實只有很小的一部份。但是現在,唉唉,有點年紀了,經歷了一些事之後,要我再像以前一樣把電影只當作電影來看,我想是一件不太可能的事了。而有些時候,我們則會想要透過電影裡的一些事,去符合我們的心境、遭遇,然後在其中獲得救贖。自己做不到的事,電影裡若是有人完成了,我們往往會覺得自己也有能力做到,因為我們就像那些投映在布幕上的光影一樣,把自己投射在電影裡了。不過這麼說也並不表示電影必須是一件十分嚴肅的事,希望不要被誤會。 『Wake up, Six.』、『在街上唱歌不一定都是神經病。』、『Run, Forrest. Run!!』、『Fight to the death!!』、『黎耀輝,讓我們重新開始。』、『Life finds its own way.』、『但是總是會留下些什麼吧!留下什麼,就變成什麼樣的大人。』、『It’s about the timing, not the person.』、『Learn!!』……。在這些台詞裡,隱含著一些事,就像年長者在經過人生的歷練後,淡淡的說出,卻對我有著很大的影響。這些對不管是過去遇到、現在遇到、還是未來會遇到、或者是根本遇不到的事,我都從中汲取到智慧。 對我來說,電影就像宗教就一樣,我信仰了它,從中獲得快樂、道理、經驗、幻想……,等。然後在這越走越長的人生路上,維持著每個周末做禮拜的習慣,走在這條越走越長的電影路上,在這虛幻與現實中不斷切換。電影散場之後,是否留下了什麼?除了票根與信用卡帳單之外,我希望我可以獲得一些其他更有趣的東西,然後開心或不開心地過著日子。 (題外話,關於看電影,我始終記得一件事,就是在一個週末的凌晨,我在家裡亂轉電視,忽然轉到電影臺在撥【重慶森林】,聽到電影裡不斷出現的California Dreaming,然後完全非常入迷的看完它的那一刻,我當時只覺得,電影怎麼可以這麼好看,其實有點嚇到。)

看電影是一個娛樂。看電影已經是我很長久以來的習慣,我相信很多人也跟我一樣,在關燈的電影院裡,短暫地兩個小時內,完全忘記外面世界發生的牽掛、煩惱、思考的所有事,所有都交給導演跟演員,在錯綜複雜、簡單、浪漫、刺激的劇情下,自由自在的注視,就像把方向盤交給了別人,自己則什麼也不必管地搭車,前往不知道在哪裡的目的地。電影的影格,就像坐在車裡看窗外發生的所有事,一格一格的過去。 我記憶裡第一個電影的印象,是電影【福星闖江湖】裡,犀牛皮、羅漢果、大山地、花塔餅在房間裡講鬼故事,為的就是入夜之後,可以吃女主角的豆腐。這部電影真的是很久以前了,不知道有沒有人對這部電影有印象,我小時候非常喜歡這部電影,因為它實在是有夠搞笑。 而帶我進入電影的人,則是我那愛看戰爭片的老爸。我老爸非常喜歡所謂的”男人片”,可以說是非常老派的男人。所以國小的星期五晚上,我有些時候是在午夜場度過的,黑道火拼、戰爭電影、拯救地球、賭桌上的牌局……,大概都是這些類型。不過隨著年紀越來越大,我老爸好像也覺得帶我出去看電影是一件很麻煩的事,所以後來漸漸就少了,我還記得他帶我去看的最後一部電影是阿湯哥演的【不可能的任務II】,電影裡的帥氣,至今我依然是印象深刻,不過我老爸倒是一直說太誇張,怎麼可能,不斷碎碎唸著。 後來看電影的習慣並沒有因為我老爸不帶我去而停掉,反倒是愈看越多,而且類型也是越看越不一樣。不只是到電影院看,深夜的第四台、租VCD、抓網路上的電影,只要有看電影的機會我幾乎都看,看電影的頻率在大學的時候達到巔峰,看的類型也是五花八門,看到自己都有點怪怪的,後來還妄想要當電影導演,現在說起來雖然是一件很難以想像的事,但是那的確是我當時的夢想。而在看電影的這條路上,到底帶給了我什麼影響。 在大學的時候,我非常勤於留下文字,每天幾乎都會花一點時間在寫東西上,而電影影評是我蠻常寫的東西。曾經在蔡明亮導演的演講上聽他說過:『看完這部電影之後,它到底帶給你什麼?這是一個觀影人需要去思考的事。而不是看完了,很刺激、很好看、很無聊……,就這樣而已。』於是當時我只要看完一部電影,我就會寫點東西,有時候只是很短的幾百字,有的時候則是會長篇大論一番,現在回頭看那些東西,覺得自己的文字雖然有些蠻牽強的,不過倒是可以感受到過去的自己,的確是很有誠意。不過有時候會發生的,則是看完一部電影之後,感受到的震撼完全沒有辦法以書寫來表達,像【Fight Club】、【American Beauty】、【Truman Show】、【齊天大聖東、西遊記】……,非常多,族繁不及備載。這時候我就會向發現太陽很溫暖的野人,到處跟朋友說這些電影有多好看,你們一定要看之類的話。 年紀再往上年長一點,漸漸不寫影評了,不是因為自己懶惰(好啦!有點是因為這個原因) ,而是我發現了所謂的觀影,絕對是非常主觀的一件事,跟以前的我所想像的完全不一樣。當時的自己,寫影評往往是要幫這些電影打分數,我覺得是爛片的電影,我會花時間在影評裡修理它,而我覺得好看的電影,當然就是大捧特捧。為什麼這樣做?當時的我認為,電影就是電影,非常獨立於電影之外的事,就跟考國文默寫一樣,對幾個字就是幾分,沒有什麼模糊地帶。 不過我開始發現,有人跟我的觀點不一樣,我討厭的電影別人覺得好看,我覺得好看的電影,別人覺得無病呻吟,這時候打鍵盤筆戰的時候就到了,看誰比較會說,看誰支持的人比較多,然後分出一個勝負。而漸漸的敲鍵盤敲累了,我不筆戰了,漸漸的我連寫影評也停了,因為我感到疑惑,不過當時的自己並不知道自己發生什麼事,只是隱隱覺得自己身體裡的某種東西消失了,有些失落。但是我選擇停止之後,隨著時間不斷的過,我所疑惑的事,在這幾年有了答案。 所謂的答案,其實我想很多人也知道,電影是一個主觀的事物,我決定先把結論點破。所謂的主觀,我認為是電影跟觀影人之間的一個互動,看電影是一件事,我跟誰看、在哪裡看、看電影那段日子的心境、什麼時候看、自己的人生體驗有多少……,這些跟電影看似無關的事,卻在電影播放的每一秒,與觀影人產生了微妙的互動。我最喜歡的一部愛情片【電子情書】,我覺得它是我最喜歡的,但是別人卻不這麼覺得,為什麼?其實很簡單,因為那是我高中的時候,跟一個女生還在曖昧的時候去看的電影,後來我們就在一起,所以對我來說,其實【電子情書】不只是【電子情書】,而是把我當時的感情、回憶一起包在一起的一個媒介,就像時光機一樣,一看到電影,很多感觸就會不斷的出現,包含當時所發生的事。這是一個例子,其他我最喜歡的電影,也都對我有著不同的意義在裡面。 現在回想起來,剛開始寫影評的自己,因為年紀還小,所以對很多所謂的人生感觸不多,所以電影就是電影,我所參雜進去的角色其實只有很小的一部份。但是現在,唉唉,有點年紀了,經歷了一些事之後,要我再像以前一樣把電影只當作電影來看,我想是一件不太可能的事了。而有些時候,我們則會想要透過電影裡的一些事,去符合我們的心境、遭遇,然後在其中獲得救贖。自己做不到的事,電影裡若是有人完成了,我們往往會覺得自己也有能力做到,因為我們就像那些投映在布幕上的光影一樣,把自己投射在電影裡了。不過這麼說也並不表示電影必須是一件十分嚴肅的事,希望不要被誤會。 『Wake up, Six.』、『在街上唱歌不一定都是神經病。』、『Run, Forrest. Run!!』、『Fight to the death!!』、『黎耀輝,讓我們重新開始。』、『Life finds its own way.』、『但是總是會留下些什麼吧!留下什麼,就變成什麼樣的大人。』、『It’s about the timing, not the person.』、『Learn!!』……。在這些台詞裡,隱含著一些事,就像年長者在經過人生的歷練後,淡淡的說出,卻對我有著很大的影響。這些對不管是過去遇到、現在遇到、還是未來會遇到、或者是根本遇不到的事,我都從中汲取到智慧。 對我來說,電影就像宗教就一樣,我信仰了它,從中獲得快樂、道理、經驗、幻想……,等。然後在這越走越長的人生路上,維持著每個周末做禮拜的習慣,走在這條越走越長的電影路上,在這虛幻與現實中不斷切換。電影散場之後,是否留下了什麼?除了票根與信用卡帳單之外,我希望我可以獲得一些其他更有趣的東西,然後開心或不開心地過著日子。 (題外話,關於看電影,我始終記得一件事,就是在一個週末的凌晨,我在家裡亂轉電視,忽然轉到電影臺在撥【重慶森林】,聽到電影裡不斷出現的California Dreaming,然後完全非常入迷的看完它的那一刻,我當時只覺得,電影怎麼可以這麼好看,其實有點嚇到。)

看電影是一個娛樂。看電影已經是我很長久以來的習慣,我相信很多人也跟我一樣,在關燈的電影院裡,短暫地兩個小時內,完全忘記外面世界發生的牽掛、煩惱、思考的所有事,所有都交給導演跟演員,在錯綜複雜、簡單、浪漫、刺激的劇情下,自由自在的注視,就像把方向盤交給了別人,自己則什麼也不必管地搭車,前往不知道在哪裡的目的地。電影的影格,就像坐在車裡看窗外發生的所有事,一格一格的過去。 我記憶裡第一個電影的印象,是電影【福星闖江湖】裡,犀牛皮、羅漢果、大山地、花塔餅在房間裡講鬼故事,為的就是入夜之後,可以吃女主角的豆腐。這部電影真的是很久以前了,不知道有沒有人對這部電影有印象,我小時候非常喜歡這部電影,因為它實在是有夠搞笑。 而帶我進入電影的人,則是我那愛看戰爭片的老爸。我老爸非常喜歡所謂的”男人片”,可以說是非常老派的男人。所以國小的星期五晚上,我有些時候是在午夜場度過的,黑道火拼、戰爭電影、拯救地球、賭桌上的牌局……,大概都是這些類型。不過隨著年紀越來越大,我老爸好像也覺得帶我出去看電影是一件很麻煩的事,所以後來漸漸就少了,我還記得他帶我去看的最後一部電影是阿湯哥演的【不可能的任務II】,電影裡的帥氣,至今我依然是印象深刻,不過我老爸倒是一直說太誇張,怎麼可能,不斷碎碎唸著。 後來看電影的習慣並沒有因為我老爸不帶我去而停掉,反倒是愈看越多,而且類型也是越看越不一樣。不只是到電影院看,深夜的第四台、租VCD、抓網路上的電影,只要有看電影的機會我幾乎都看,看電影的頻率在大學的時候達到巔峰,看的類型也是五花八門,看到自己都有點怪怪的,後來還妄想要當電影導演,現在說起來雖然是一件很難以想像的事,但是那的確是我當時的夢想。而在看電影的這條路上,到底帶給了我什麼影響。 在大學的時候,我非常勤於留下文字,每天幾乎都會花一點時間在寫東西上,而電影影評是我蠻常寫的東西。曾經在蔡明亮導演的演講上聽他說過:『看完這部電影之後,它到底帶給你什麼?這是一個觀影人需要去思考的事。而不是看完了,很刺激、很好看、很無聊……,就這樣而已。』於是當時我只要看完一部電影,我就會寫點東西,有時候只是很短的幾百字,有的時候則是會長篇大論一番,現在回頭看那些東西,覺得自己的文字雖然有些蠻牽強的,不過倒是可以感受到過去的自己,的確是很有誠意。不過有時候會發生的,則是看完一部電影之後,感受到的震撼完全沒有辦法以書寫來表達,像【Fight Club】、【American Beauty】、【Truman Show】、【齊天大聖東、西遊記】……,非常多,族繁不及備載。這時候我就會向發現太陽很溫暖的野人,到處跟朋友說這些電影有多好看,你們一定要看之類的話。 年紀再往上年長一點,漸漸不寫影評了,不是因為自己懶惰(好啦!有點是因為這個原因) ,而是我發現了所謂的觀影,絕對是非常主觀的一件事,跟以前的我所想像的完全不一樣。當時的自己,寫影評往往是要幫這些電影打分數,我覺得是爛片的電影,我會花時間在影評裡修理它,而我覺得好看的電影,當然就是大捧特捧。為什麼這樣做?當時的我認為,電影就是電影,非常獨立於電影之外的事,就跟考國文默寫一樣,對幾個字就是幾分,沒有什麼模糊地帶。 不過我開始發現,有人跟我的觀點不一樣,我討厭的電影別人覺得好看,我覺得好看的電影,別人覺得無病呻吟,這時候打鍵盤筆戰的時候就到了,看誰比較會說,看誰支持的人比較多,然後分出一個勝負。而漸漸的敲鍵盤敲累了,我不筆戰了,漸漸的我連寫影評也停了,因為我感到疑惑,不過當時的自己並不知道自己發生什麼事,只是隱隱覺得自己身體裡的某種東西消失了,有些失落。但是我選擇停止之後,隨著時間不斷的過,我所疑惑的事,在這幾年有了答案。 所謂的答案,其實我想很多人也知道,電影是一個主觀的事物,我決定先把結論點破。所謂的主觀,我認為是電影跟觀影人之間的一個互動,看電影是一件事,我跟誰看、在哪裡看、看電影那段日子的心境、什麼時候看、自己的人生體驗有多少……,這些跟電影看似無關的事,卻在電影播放的每一秒,與觀影人產生了微妙的互動。我最喜歡的一部愛情片【電子情書】,我覺得它是我最喜歡的,但是別人卻不這麼覺得,為什麼?其實很簡單,因為那是我高中的時候,跟一個女生還在曖昧的時候去看的電影,後來我們就在一起,所以對我來說,其實【電子情書】不只是【電子情書】,而是把我當時的感情、回憶一起包在一起的一個媒介,就像時光機一樣,一看到電影,很多感觸就會不斷的出現,包含當時所發生的事。這是一個例子,其他我最喜歡的電影,也都對我有著不同的意義在裡面。 現在回想起來,剛開始寫影評的自己,因為年紀還小,所以對很多所謂的人生感觸不多,所以電影就是電影,我所參雜進去的角色其實只有很小的一部份。但是現在,唉唉,有點年紀了,經歷了一些事之後,要我再像以前一樣把電影只當作電影來看,我想是一件不太可能的事了。而有些時候,我們則會想要透過電影裡的一些事,去符合我們的心境、遭遇,然後在其中獲得救贖。自己做不到的事,電影裡若是有人完成了,我們往往會覺得自己也有能力做到,因為我們就像那些投映在布幕上的光影一樣,把自己投射在電影裡了。不過這麼說也並不表示電影必須是一件十分嚴肅的事,希望不要被誤會。 『Wake up, Six.』、『在街上唱歌不一定都是神經病。』、『Run, Forrest. Run!!』、『Fight to the death!!』、『黎耀輝,讓我們重新開始。』、『Life finds its own way.』、『但是總是會留下些什麼吧!留下什麼,就變成什麼樣的大人。』、『It’s about the timing, not the person.』、『Learn!!』……。在這些台詞裡,隱含著一些事,就像年長者在經過人生的歷練後,淡淡的說出,卻對我有著很大的影響。這些對不管是過去遇到、現在遇到、還是未來會遇到、或者是根本遇不到的事,我都從中汲取到智慧。 對我來說,電影就像宗教就一樣,我信仰了它,從中獲得快樂、道理、經驗、幻想……,等。然後在這越走越長的人生路上,維持著每個周末做禮拜的習慣,走在這條越走越長的電影路上,在這虛幻與現實中不斷切換。電影散場之後,是否留下了什麼?除了票根與信用卡帳單之外,我希望我可以獲得一些其他更有趣的東西,然後開心或不開心地過著日子。 (題外話,關於看電影,我始終記得一件事,就是在一個週末的凌晨,我在家裡亂轉電視,忽然轉到電影臺在撥【重慶森林】,聽到電影裡不斷出現的California Dreaming,然後完全非常入迷的看完它的那一刻,我當時只覺得,電影怎麼可以這麼好看,其實有點嚇到。)

看電影是一個娛樂。看電影已經是我很長久以來的習慣,我相信很多人也跟我一樣,在關燈的電影院裡,短暫地兩個小時內,完全忘記外面世界發生的牽掛、煩惱、思考的所有事,所有都交給導演跟演員,在錯綜複雜、簡單、浪漫、刺激的劇情下,自由自在的注視,就像把方向盤交給了別人,自己則什麼也不必管地搭車,前往不知道在哪裡的目的地。電影的影格,就像坐在車裡看窗外發生的所有事,一格一格的過去。 我記憶裡第一個電影的印象,是電影【福星闖江湖】裡,犀牛皮、羅漢果、大山地、花塔餅在房間裡講鬼故事,為的就是入夜之後,可以吃女主角的豆腐。這部電影真的是很久以前了,不知道有沒有人對這部電影有印象,我小時候非常喜歡這部電影,因為它實在是有夠搞笑。 而帶我進入電影的人,則是我那愛看戰爭片的老爸。我老爸非常喜歡所謂的”男人片”,可以說是非常老派的男人。所以國小的星期五晚上,我有些時候是在午夜場度過的,黑道火拼、戰爭電影、拯救地球、賭桌上的牌局……,大概都是這些類型。不過隨著年紀越來越大,我老爸好像也覺得帶我出去看電影是一件很麻煩的事,所以後來漸漸就少了,我還記得他帶我去看的最後一部電影是阿湯哥演的【不可能的任務II】,電影裡的帥氣,至今我依然是印象深刻,不過我老爸倒是一直說太誇張,怎麼可能,不斷碎碎唸著。 後來看電影的習慣並沒有因為我老爸不帶我去而停掉,反倒是愈看越多,而且類型也是越看越不一樣。不只是到電影院看,深夜的第四台、租VCD、抓網路上的電影,只要有看電影的機會我幾乎都看,看電影的頻率在大學的時候達到巔峰,看的類型也是五花八門,看到自己都有點怪怪的,後來還妄想要當電影導演,現在說起來雖然是一件很難以想像的事,但是那的確是我當時的夢想。而在看電影的這條路上,到底帶給了我什麼影響。 在大學的時候,我非常勤於留下文字,每天幾乎都會花一點時間在寫東西上,而電影影評是我蠻常寫的東西。曾經在蔡明亮導演的演講上聽他說過:『看完這部電影之後,它到底帶給你什麼?這是一個觀影人需要去思考的事。而不是看完了,很刺激、很好看、很無聊……,就這樣而已。』於是當時我只要看完一部電影,我就會寫點東西,有時候只是很短的幾百字,有的時候則是會長篇大論一番,現在回頭看那些東西,覺得自己的文字雖然有些蠻牽強的,不過倒是可以感受到過去的自己,的確是很有誠意。不過有時候會發生的,則是看完一部電影之後,感受到的震撼完全沒有辦法以書寫來表達,像【Fight Club】、【American Beauty】、【Truman Show】、【齊天大聖東、西遊記】……,非常多,族繁不及備載。這時候我就會向發現太陽很溫暖的野人,到處跟朋友說這些電影有多好看,你們一定要看之類的話。 年紀再往上年長一點,漸漸不寫影評了,不是因為自己懶惰(好啦!有點是因為這個原因) ,而是我發現了所謂的觀影,絕對是非常主觀的一件事,跟以前的我所想像的完全不一樣。當時的自己,寫影評往往是要幫這些電影打分數,我覺得是爛片的電影,我會花時間在影評裡修理它,而我覺得好看的電影,當然就是大捧特捧。為什麼這樣做?當時的我認為,電影就是電影,非常獨立於電影之外的事,就跟考國文默寫一樣,對幾個字就是幾分,沒有什麼模糊地帶。 不過我開始發現,有人跟我的觀點不一樣,我討厭的電影別人覺得好看,我覺得好看的電影,別人覺得無病呻吟,這時候打鍵盤筆戰的時候就到了,看誰比較會說,看誰支持的人比較多,然後分出一個勝負。而漸漸的敲鍵盤敲累了,我不筆戰了,漸漸的我連寫影評也停了,因為我感到疑惑,不過當時的自己並不知道自己發生什麼事,只是隱隱覺得自己身體裡的某種東西消失了,有些失落。但是我選擇停止之後,隨著時間不斷的過,我所疑惑的事,在這幾年有了答案。 所謂的答案,其實我想很多人也知道,電影是一個主觀的事物,我決定先把結論點破。所謂的主觀,我認為是電影跟觀影人之間的一個互動,看電影是一件事,我跟誰看、在哪裡看、看電影那段日子的心境、什麼時候看、自己的人生體驗有多少……,這些跟電影看似無關的事,卻在電影播放的每一秒,與觀影人產生了微妙的互動。我最喜歡的一部愛情片【電子情書】,我覺得它是我最喜歡的,但是別人卻不這麼覺得,為什麼?其實很簡單,因為那是我高中的時候,跟一個女生還在曖昧的時候去看的電影,後來我們就在一起,所以對我來說,其實【電子情書】不只是【電子情書】,而是把我當時的感情、回憶一起包在一起的一個媒介,就像時光機一樣,一看到電影,很多感觸就會不斷的出現,包含當時所發生的事。這是一個例子,其他我最喜歡的電影,也都對我有著不同的意義在裡面。 現在回想起來,剛開始寫影評的自己,因為年紀還小,所以對很多所謂的人生感觸不多,所以電影就是電影,我所參雜進去的角色其實只有很小的一部份。但是現在,唉唉,有點年紀了,經歷了一些事之後,要我再像以前一樣把電影只當作電影來看,我想是一件不太可能的事了。而有些時候,我們則會想要透過電影裡的一些事,去符合我們的心境、遭遇,然後在其中獲得救贖。自己做不到的事,電影裡若是有人完成了,我們往往會覺得自己也有能力做到,因為我們就像那些投映在布幕上的光影一樣,把自己投射在電影裡了。不過這麼說也並不表示電影必須是一件十分嚴肅的事,希望不要被誤會。 『Wake up, Six.』、『在街上唱歌不一定都是神經病。』、『Run, Forrest. Run!!』、『Fight to the death!!』、『黎耀輝,讓我們重新開始。』、『Life finds its own way.』、『但是總是會留下些什麼吧!留下什麼,就變成什麼樣的大人。』、『It’s about the timing, not the person.』、『Learn!!』……。在這些台詞裡,隱含著一些事,就像年長者在經過人生的歷練後,淡淡的說出,卻對我有著很大的影響。這些對不管是過去遇到、現在遇到、還是未來會遇到、或者是根本遇不到的事,我都從中汲取到智慧。 對我來說,電影就像宗教就一樣,我信仰了它,從中獲得快樂、道理、經驗、幻想……,等。然後在這越走越長的人生路上,維持著每個周末做禮拜的習慣,走在這條越走越長的電影路上,在這虛幻與現實中不斷切換。電影散場之後,是否留下了什麼?除了票根與信用卡帳單之外,我希望我可以獲得一些其他更有趣的東西,然後開心或不開心地過著日子。 (題外話,關於看電影,我始終記得一件事,就是在一個週末的凌晨,我在家裡亂轉電視,忽然轉到電影臺在撥【重慶森林】,聽到電影裡不斷出現的California Dreaming,然後完全非常入迷的看完它的那一刻,我當時只覺得,電影怎麼可以這麼好看,其實有點嚇到。)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home